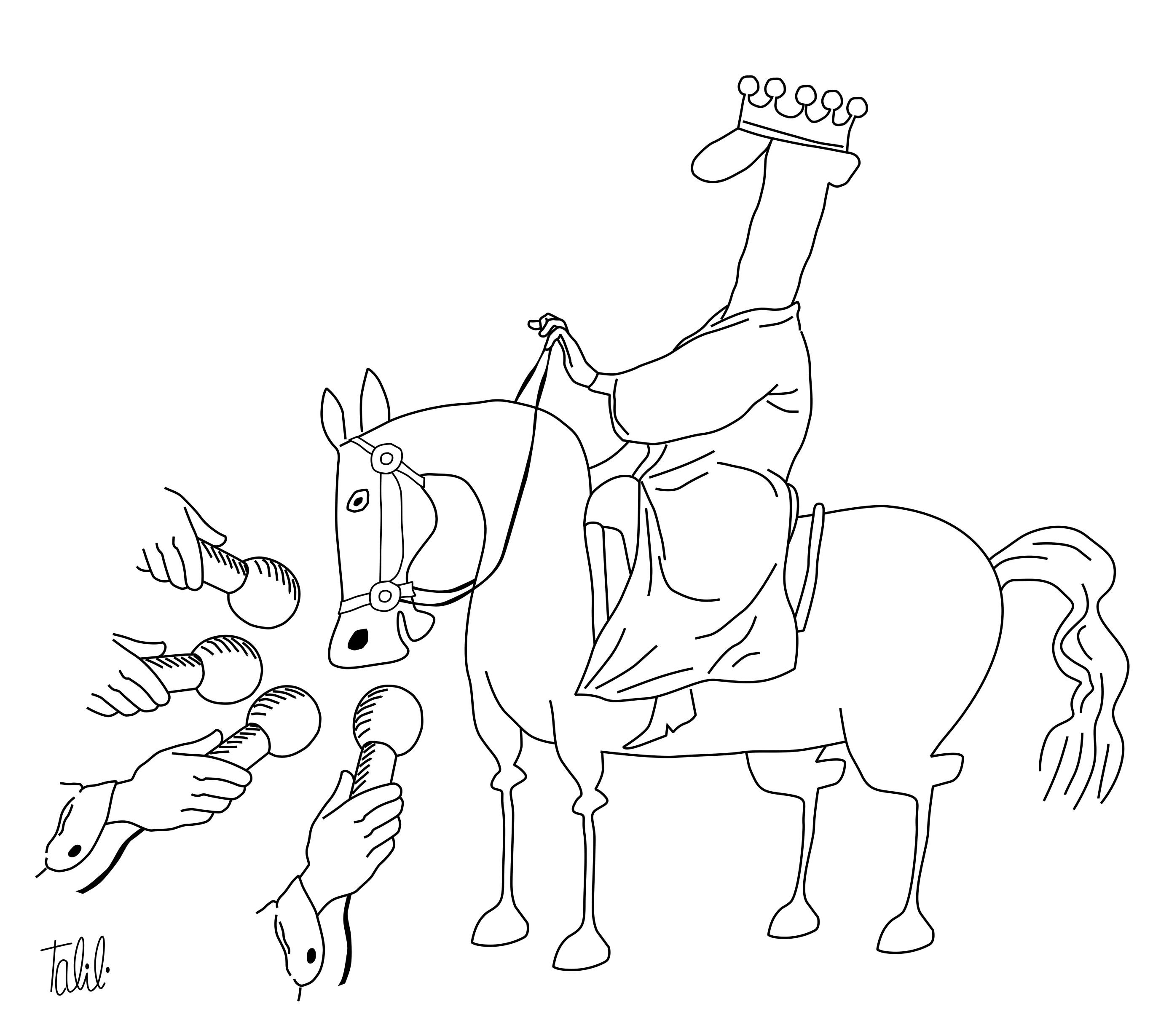

الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة: سردية في آخر أنفاس

مونية بناني شرايبي أستاذة في معهد الدراسات السياسية لمركز الأبحاث حول النشاط السياسي بجامعة لوزان.

تقدم في هذه القراءة للملكية والطبقة السياسية، بحث أكاديمي لكنه لا يخلو من مسحة نقدية ويسارية، ما أحوجنا لمثل هؤلاء من المثقفين الأكاديميين من أجل نزع الغشاوة عن نظام مستبد وذو حكم فردي مطلق.

في أعقاب خطاب العرش في 29 يوليو 2016، أجمع المحللون على أن هجمة محمد السادس ضد الأحزاب السياسية هي الأعنف على الإطلاق. بيد أنه في المغرب، فإن “أزمة” "وضعف" و” اختلال” الأحزاب هي شكاوى قديمة. فبعد وفاة الحسن الثاني، تم إثراء الجوقة بنغمات جديدة، مع إدخالها في الخطب المتبناة من قطاع واسع من الخطباء: المواطنون العاديون، وسائل الإعلام، فاعلو المجتمع المدني، المنظمات الدولية، ممثلو أحزاب مختلفة، الملك وحتى مجموعة من الباحثين. هذا التوافق التقريبي حول تشخيص “الرجل المريض” يمتد إلى تعريف الأعراض، ولكن تختلف الآراء حول مصادر الشر ووسائل العلاج

إلا أنه هناك تنافر. فتداول المعرفة يتدخل في تعريف الخطب السياسية عبر تهجين الحس العام والمقولات العلمية المعاد تدويرها. في المقابل، تبدو بعض التحليلات كمحاولات لإضفاء الشرعية على السلطة السياسية من قبل “منتجي المعرفة”. في محاولة لفك هذا التشابك، فإنه من الأهمية بمكان التفرقة بين مستويات التحليل. أولا، إن الرواية الرسمية حول الأحزاب السياسية المغربية هي آلية لإضفاء الشرعية وكذلك لنزعها، وهي متجذرة في سياق تاريخي. على مستوى ثاني، هناك قراءات أكاديمية ميزت دراسة الحياة الحزبية حتى إعادة صياغتها في النقاش العام. من هنا، فإن الفرضية التي سوف يتم مناقشتها هنا هي: أن الخلط بين الأنماط وتضخم خطابات وصم الأحزاب السياسية تلقي بظلالها على الديناميات المستخدمة من ناحية، فالأحزاب السياسية القائمة بذلت قدرات قوية على التأقلم. ومن ناحية أخرى، فإن الساحة الاحتجاجية امتدت وراكمت الخبرات المكتسبة لدرجة القبول طواعية بأن “الطبقة السياسية سيئة”، ولكن بالأحرى من أجل دفع “الملك الطيب” إلى مأزق.

“الملك طيب، و الطبقة السياسية سيئة” : سردية قديمة

تحت حكم الحسن الثاني، كان تشويه الأحزاب السياسية، المنتمية للحركة الوطنية، عملة رائجة. وفي كل مرة كان أحد المقربين من القصر يشرع في إنشاء حزب “إداري”، وكان التبرير المساق تمثيل “الأغلبية الصامتة”، وملء الفراغ السياسي”، وحشد الفاعلين الأكثر “كفاءة” لتنفيذ توجهات القصر، إلخ.

بعد صعود محمد السادس، سادت المقولة التي كانت سائدة في عهد الحسن الثاني: “الملك طيب ومحيطه سيء”، ثم أخلت المجال للصيغة التالية: “الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة”. فلعن الأحزاب السياسية، “الفاسدة في مجملها” يعد جزء أساسيا من آلية إضفاء الشرعية على الملكية. كما لوأن إخراج المشهد لملك قريب من الشعب، فعال ومصدرا لكل الإنجازات الإيجابية للسلطة التنفيذية، والتي لا يمكن تأكيد تجسده إلا عن طريق تصدير السلبية عن “الطبقة السياسية”، ككبش فداء ضروري لإحكام السردية في نسختها الأجدد.

يظهر الملك “كأمير مستنير” مسيطرا على المجال السياسي الوطني، وهو “رجل مريض”، وقد عكست خطبه هذا التصور لشجب وإرسال الإنذارات والصفات السيئة التي تستهدف الأحزاب السياسية: “الفساد”، تنقل المنتخبين بين الأحزاب بعد انتخابهم، “غياب الكفاءة”، “البلقنة”، غياب الديمقراطية الداخلية، غياب التجذر في المجتمع، إلخ. هكذا، ردد الملك في رسائله إلى الشعب، بشكل متكرر “توجهاته” للأحزاب السياسية، لحثها على إعادة تأهيل نفسها، والاضطلاع بمسئولياتها، لتصبح “مدارس للديمقراطية”، ولكي “تتماشي مع متطلبات العصر”، إلخ. وقد وصل به الامر أخيرا إلى أن يصف العلاج (عبر قانون الأحزاب لعام 2006)

كما تضافرت جهود بعض فاعلي المجتمع المدني في هذه الشراكة المعنية “بإعادة الضبط”، والتي تتولاها البرامج الدولية لتعزيز الديمقراطية دون اختبار لصورة الرجل المريض. غير أن قياس أثر هذه البرامج قد أوضح هشاشة فاعليتها: فبدلا من الدفع نحو الديمقراطية، مالت هذه البرامج نحو دعم السلطوية، بدون تأثير على أداء الأحزاب لا داخليا ولا في علاقتها مع المجتمع. بالإضافة إلى هذا، وكما يؤكد محمد ساسي (2015)، فإن النواحي الواردة في قانون الأحزاب والتي كان من المفترض أن تدفع إلى التحول الديمقراطي (تمثيل المرأة والشباب ودورية المجالس المنتخبة، إلخ)، غالبا ما تم التحايل عليها وإفراغها من قدرتها على التغيير. هكذا ساهم كل طرف في تعضيد رواية غياب الأهلية عن الاحزاب السياسية وتعددت استخداماتها ضمن أطراف الدائرة السياسية بنجاح عام في المجمل. وتحصنت كل تنويعات الرواية بنقاط التلاقي بين ما هو داخلي وما هو دولي، ليستمر الخطاب المسيطر ويجدد زخمه، زاحفا إلى أرضية التحليلات الأكاديمية ليقتات منها من أجل دعم هيمنته.

إسقاطات أكاديمية على “الأزمة” و”ضعف” الأحزاب

إن تكرار طرح مسألة ضعف الأحزاب السياسية مرتبط بالهيمنة التي مارسها نموذج الحزب الشيوعي منذ القدم (فريتل، لوفابر 2008) (Fretel Lefebvre

, Duverger وللتذكير، فإنه في ظل هذا المقياس، وضع موريس دوفيرجيه الإطار المفاهيمي للتعارض الشهير بين “حزب الجماهير” و “حزب الكادر”. (منذ هذا الوقت، أصبح نعت الأحزاب بالضعف يأتي للتأكيد على خمس “عيوب” : “تقصير” مؤسسي، “عجز” إيديولوجي، “غياب” للمناضلين المتفانين والمنتظمين، “ضعف” القدرة على حشد الجماهير في كل أنحاء البلاد، “فقدان” الاستقلالية المالية. تأطير كهذا، كان من السهل أن يعبر الحدود، مقارنة “بالخلل الوظيفي” للأحزاب السياسية المرتبط بأحد الخصائص الكبرى للسلطويات ذات التعددية الحزبية، وذلك بغض النظر عن الرؤية النظرية المفضلة. في حالة المغرب، استمرت تعتمد على المداخل الثقافية، الاجتماعية- التاريخية، والمؤسسية الجديدة.

الأحزاب السياسية: واجهة للزوايا والقبائل؟

في كتابه المرجعي، يوضح روبرت ريزيت (Roberte Rézette

إحدى مفارقات الأحزاب السياسية المغربية تحت الحماية. وعلى الرغم من أن الوطنيين المغاربة كانوا معارضين بشدة لظاهرة الزوايا على المستويات العقائدية والروحانية والسياسية، إلا أن النموذج التنظيمي الخاص بها تم استيعابه، وفقا للعديد من الشهادات في أسلوب النظر الي الأحزاب، هناك بصمات مقصودة تهدف إلى مد افاق الحشد. فمثلا، في المناطق الريفية، تم تشبيه علال الفاسي بالشيخ، وحزبه بالزاوية، كما أطلق على أعضاء حزبه تسمية العلاليين (ريزيت). Rézette, 1955)

إلا أن هذا النموذج للسلطة كان مختلف، مثلما يذكر عبد الله حمودي (2001)، فعلال الفاسي كان ضد “أشكال الخضوع المدقعة”، وكان لا يشجع على تقبيل اليد

وبرغم من هذا، وفقا لعالم الانثروبولوجيا المغربي، فإن السلطوية السياسية العربية والتوافق الذي تلاقيه ينهل مصادره من أنماط ثقافية أعيدت صياغتها: فالسمات الرئيسية للعلاقة بين “الشيخ والمريد” تكمن في كل من دائرة التأسيس الروحانية وفي علاقات السيطرة. هذه الشبكة من القراءات عرفت نجاحا واسعا، حيث استند إليها بانتظام مثقفون يساريون للتنديد بأحزابهم (السابقة). وهناك أيضا أطروحة أخرى تركت بصمتها في تحليل الحياة الحزبية المغربية في بداية السبعينيات أكد جون واتربوري، أن استمرار الملكية على قيد الحياة نتج

في الأصل من الاستخدام الدفاعي للسلطة السياسية، والحفاظ عليها في مواجهة انقسام نخبة محدودة: “تتمثل الحياة السياسية في المغرب (…) في صراع دائم بين الوحدات السياسية، في جو أزمة وتوتر يساهم في الواقع في الإبقاء على توازن المجتمع وإعادته إذا ما دعت الحاجة لذلك”. (واتربوري، (Waterbury, 1975 p. 24

من خلال رصده للاستمرارية على مستوى الثقافة السياسية، فإن عالم السياسة الأمريكي يعتبر أن السلوك السياسي للملك ونخبته لا يزال مشبعا بعادات “المخزن” والقبلية على الرغم من التقلبات الاجتماعية التي سببها نظام الحماية. من خلال هذه الرؤية، فإن الأداء المتسم بالزبونية على الساحة السياسية المغربية يفسر هشاشة التحالفات، وغياب التماسك بين الأفعال والائتلافات مع الإيديولوجية المعلنة، ويكرس تأسيس هذه الساحة كمكان لاستقطاب النخبة السياسية

وبالتعمق في القراءات المفرطة لهذه الاطروحات، يبدو ضعف الأحزاب وأزمة الحكم كسمات جينية للثقافة المغربية. ولكن هناك اثنين على الأقل من المزالق لهذه الرؤية: ضمنيا، أن الثقافة يتم استيعابها ككيان متجمد، مستقر في الزمن ومنغلق على نفسه. بالإضافة لهذا، فإن إعطائها وزنا في مجرى التاريخ، أكثر تحديدا مقارنة بالعوامل الأخرى، يجعل تحليل التحولات الاجتماعية والسياسية منحازا الي بحث الأصول.

“ضعف” الأحزاب : إحدى أثار نمط الاستعمار وعملية التحرر الوطني؟

من خلال منظور اجتماعي تاريخي، يؤكد كل من المعطي منجب (1996) وميشيل بينر، على المنعطفات التاريخية المؤسسة. ووفقا للمؤرخ المغربي، فإن التجربة الاستعمارية كانت سطحية جدا وقصيرة في المغرب لتستطيع تغيير البني الاجتماعية والسياسية. ووفقا للباحثة الأمريكية، فإن السياسة الاستعمارية المطبقة في المغرب وأسلوب وصول المملكة إلى الاستقلال سمح بالحفاظ على النخبة التقليدية، ولم يؤدي لا إلى خلق نظام “مؤسس” مثل الجزائر، ولا إلى بلورة حركة وطنية مهيمنة (على غرار جبهة التحرير الوطنية).

وفقاً لوجهة النظر تلك، فإن خصوصية المغرب الأساسية تكمن في التشكيل الاجتماعي والتاريخي الذي تم التوصل إليه خلال عملية التحرر. فالملكية لم تلغى، ولم يكن هناك حزب تحرير يسمح لفاعل واحد بتوحيد الصفوف، واستيعاب أو القضاء على المنافسين المحتملين، وفرض هيمنته، وإملاء قواعد اللعبة (قبل تأسيس حزب أوحد). من هنا، فقد أجمع الباحثون على أن بناء التعددية الحزبية من قبل الملكية المغربية كان له هدف رئيسي ألا وهو التصدي لتطلعات الهيمنة الخاصة بالحركة الوطنية. فالقصر لم يستطع التمكن من بلورة حزب قادر على تأطير كل مريديه بفاعلية، بشكل يواجه قدرات الحشد الانتخابية لمن يتحدونه. من هنا، انتهت الملكية الي تبني استراتيجية تفتيت خصومها مثلهم مثل حلفائها، عبر اللجوء للقمع وللاستقطاب على حد سواء.

من وجهة نظر هذه الكتابات، فإن إضعاف الأحزاب السياسية تجذر في السياق التاريخي ونتج قبل كل شيء عبر المواجهة بين القصر والحركة الوطنية. ومع ذلك، يجب التحذير من اعتبار أن “انتصار” الملكية مسجل في الجينات أو أن كل شيء تم تشكله خلال سياق نهاية الاستعمار.

“ضعف” الأحزاب: سمة جوهرية للسلطوية الإنتخابية؟

وفقا لمجموعة أخري من الأعمال الأكاديمية، فإن وجود أحزاب ضعيفة، مفكّكة ومستقطبة نسبياً يعد سمة مهمة للسلطوية “الانتخابية”. فمنذ 1998، أصبح المغرب نموذجا أصليا لهذا المتغير الخاص بالتعددية المقيدة. من ناحية، فإن هذا النظام يتميز بوجود العناصر الأساسية للديمقراطية المؤسسية: حقل سياسي منفتح على أحزاب المعارضة وعلى المجتمع المدني، انتخابات منتظمة ونسبيا تنافسية. ومن ناحية أخرى، فهو مشبع “بأعراض” “السلطة السياسية المهيمنة”(كاروثيرس 2002): سلطة الوصاية، بما أن الملكية تملك مجالات خاصة للانفراد بالحكم، دون الخضوع إلى المساءلة، ويلجأ الحكام، بصورة أقل أو أكثر “دقة”، إلى القمع وإلى المساس بالقانون، وإلى الاستغلال، فالعدالة ليست مستقلة، وجزء من المعارضة مستبعد، ووصوله إلى وسائل الإعلام الرسمية منعدم أو مقيد، والهندسة الانتخابية تمنع تكوين أغلبية حقيقية، كما أن شرعية الانتخابات، ومستوى المشاركة الانتخابية، والثقة في المؤسسات العامة وأداء الدولة، كلها أمور محل شك.

في نهاية الأمر، في سياق كهذا، يصبح دور الانتخابات والأحزاب السياسية الرئيسي هو تأمين بقاء النظام السياسي على قيد الحياة (جاندي 2008/ لوست- ووفقا لتلك الرؤي، فإنه حين يواجه المسئولون عن الحكم بتحديات مهمة ولا يكسبون ريعا، فإنهم يحاولون الاستقرار من خلال التماس التعاون مع مجموعات أخرى. من أجل هذا، ينشؤون مؤسسات لها وظائف كثيرة: كتلك الخاصة بقياس الحرارة، أو تفضيل تقسيم الغنائم بين النخبة أو العمل على إشباع الطموحات فيما يتعلق بالوصول الي الوظائف السياسية، لإعادة توزيع الموارد النادرة عبر شبكات الزبونية أو السياسات العامة، وإعطاء ضمانات للمستثمرين وللفاعلين الدوليين، أو إضفاء مصداقية على السياسات المطبقة، وخاصة عند التطرق الي بحث المسئولية في حالة الفشل.

على الرغم من جاذبيتها، فإن هذه القراءات تظل سجينة زاوية البحث التي تركز عليها: وهي فهم مرونة السلطوية. من هنا، فإنها تترك الصناديق السوداء دون أن تمسها، وتهمل السياسة اللا مؤسسية، ومن ثم تتغافل في صمت عن التجارب والأخطاء، وتراكم الخبرات وتوالي التحديات. هكذا يظل فهم ضعف الأحزاب كحتمية ثقافية وتاريخية أو جزء من السلطوية، دون التطرق إليه كسردية سائدة مما يعوق عملية إماطة اللثام عن المسارات الجارية على الساحة السياسية المغربية. وبتحويل زاوية المراقبة، يمكن ملاحظة أن معظم الأحزاب السياسية المغربية بذلت قدرات كبيرة للتأقلم.

ما بعد منظور “ضعف” و”أزمة” الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية المغربية تتأقلم على محيطها

منذ أن ألقت الملكية بنفسها في “العملية الديمقراطية”، أسس الانضمام إلى أو رفض سياسات التوافق لخط فاصل رئيسي على الساحة السياسية وداخل الأحزاب السياسية نفسها. وزاد هذا التوجه مع تشكيل حكومة “التناوب” في 1998، وأثرت تعديلات هامة على السلطوية الملكية، والساحات الحزبية والانتخابية والاحتجاجية. يبقى التأكيد على أن الخيارات المفضلة من قبل الفاعلين الحزبيين لا يمكن اختزالها في ثنائيات أخلاقية (“فاسدة”، “مباعة” مقابل “غير قابلة للفساد”، “نزيهة” ومخلصة”). والواقع أن موقف الأحزاب فيما يتعلق بالنظام واستراتيجياتهم تجاهه مرهون بمجموعة من العوامل، من الأكثر هيكلة إلى المتناهية الصغر اجتماعيا. وهنا يتوجب الانتباه إلى المستويات الترابطية والتنظيمية: مثل إدارة الموارد المتاحة للفاعلين، وتصوراتهم عن بيئتهم، والديناميات المطبقة، وتقديرهم للبطاقات التي يمكن اللعب بها، ولمزايا وعيوب منافسيهم، ...إلخ.

أدوات لفهم المستويات الترابطية والتنظيمية

وفقا لأنتوني أوبرشال فإن أشكال الحراك تختلف تبعا لطبيعة العلاقات التي تسود داخل مجموعة ما، وبين المجموعات، ومع السلطات الاجتماعية والسياسية. وقد طور إطارا نظريا عبر تلاقي متغيرين. الأول أفقي، ويرجع إلى طبيعة العلاقات ودرجة التنظيم داخل المجموعة الاجتماعية (طائفية، جمعوية/أهلية، ضعيفة التنظيم). والمتغير الثاني وهو عمودي ويقترن بالعلاقات السائدة بين المجموعة والمجتمع ككل (مجموعات ومؤسسات في وضعية التأثير أو السلطة)، وبوجود أو بغياب همزة وصل. من بين الحالات التي تم رصدها، نتناول اثنتين على وجه التحديد. عندما يكون أعضاء مجموعة متصلين ببعضهم من خلال روابط قوية ولا يوجد لديهم همزة وصل لتوصيل مظالمهم إلى السلطات

فإنهم يميلون إلى تطوير قدرات هائلة على الحشد (مثال: حزب الاستقلال بين 1947 و1952، العدل والاحسان منذ التسعينات). على الجانب الآخر، فإنه عندما تكون العلاقات داخل المجموعة (أو بين المجموعات) منتفخة و/أو ضعيفة تنظيميا، ويوجد اتصالات بين السلطات، فإن الوضع يصير ملائما أكثر للزبونة وللصراع الشخصي من أجل الترقي (مثال: معظم الأحزاب التي تحتل الساحة الانتخابية المغربية حاليا).)

يفرق ميشيل أوفرليه بين نوعين من الموارد الحزبية: “رؤوس الأموال الحزبية الجماعية” (علامة سياسية على المستوى الوطني، جهاز منظم، بوتقة للنشطاء المنظمين، إلخ)، ورؤوس أموال فردية” (اسم، وضع اجتماعي، ثروة شخصية، زبائن إلخ). من هنا، فقد استنتج الباحث الفرنسي “ثلاث أنواع من العلاقات- دوماً متحركة- يكون خلالها الأفراد إما مدينون بمواردهم لحزبهم، أو مستقلون عنه نسبياً، أو يمكن أن يكونوا تمكنوا- بفضله- من مراكمة رأس مال خاص بهم يؤسس لاستقلاليتهم.” (Offerle, 2002, p. 77)

كما يتم تقديم “التناوب التوافقي” في معظم الأوقات على أنه حلقة أضعفت أحزاب المعارضة القديمة، وعلى كونه هو الذي دفع إلى تحويل الأحزاب السياسية القائمة إلى “تجار” انتخابيين. ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق عن ثلاثة نقاط: 1. بينما فاقم هذا التناوب التوترات الداخلية في الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، إلا أنه لم يكن التحول إلى حكومة هو ما “أضعف” الحزب، فقد كان السبب وراء ذلك هو امتلاك الاتحاد الاشتراكي لرأس مال حزبي جماعي ضعيف، وهو ما دفع قادته للانخراط في طريق “التناوب بالتراضي”.2. إعادة تخطيط الساحة السياسية المؤسسة دفع الأحزاب القائمة إلى التأقلم على قواعد اللعبة الجديدة. 3. مثلما توضحه حالة حزب العدالة والتنمية، فإن المشاركة في تحالف حكومي لا ينتج نفس التأثيرات وفقا لرؤوس الأموال الأولية التي يملكها أي حزب.

ليس الإنضمام للحكومة هو ما أضعف االإتحاد الاشتراكي

بعد العديد من سنوات المواجهة بين الملكية وجناح اليسار في الحركة الوطنية، تم انتاج “التناوب توافقي” في 1998. دون التطرق إلى العملية المعقدة التي تستند عليها هذه المرحلة، لابد من أن نذكر شرطين جعلوه ممكنا. فهو تبلور عندما رأي القصر أن اللعبة مؤطرة بصورة كافية للحفاظ على مركزيته وتجنب أي تفاوت كبير بين الفاعلين الحزبيين المعنيين. بالإضافة لذلك، وبعد أن تم اختبار استراتيجيات مختلفة- في نفس الوقت أو على التوالي- (الخيار الثوري، النزعات البلانكية الانقلابية، ضغط الشارع، الطريق الكاذب للصناديق، إلخ)، فإن جزء من ورثة الحركة الوطنية انتهي الي قبول بثمار رفضه لفترة طويلة سابقة.

فالظروف التي ساقت عبد الرحمن اليوسفي لإبرام حلف مع الحسن الثاني كتب عنها كثيرا. وسنكتفي هنا بتوضيح بعدا تنظيمياً هاماً. فوفقا لما قاله رئيس الوزراء السابق، فإن الاتحاد الاشتراكي لم يكن أبدا حزبا جماهيريا، ولكنه بالأساس حزب “الأنصار”. ووفقا لشهادات أخري، فإن “الأزمة قديمة منذ الولادة”. في جميع الأحوال، بحيث أجج مدخل الخلافة لعبد الرحيم بوعبيد الانقسامات والتنافس. هكذا تم التوصل في 1992، إلى “رجل التوافقات” كاختيار على رأس الاتحاد الاشتراكي.

بالتأكيد، استفاد عبد الرحمن اليوسفي من شخصيته "كرفيق قديم لمهدي بن بركة”، ومن هالة المنفى، ومن مكانته الدولية، وصورته “كحكيم كبير في السن” ومن “القوة المطمئنة”، فكانت كلها رؤوس أموال متراكمة على مدار التزامه السياسي. ولكن رؤوس الأموال التي افتقدها هي ما وضعته في النهاية فوق المعركة: فهو لم تكن له أي سطوة على الجهاز الحزبي، ولم يكن لديه معقل لا عائلي ولا قبلي ولا إقليمي، فهو لم يكن ينظر إليه من جانب القادة الاخرين المتصارعين على أنه تهديدا. في الواقع، فإن “المزايا” التي سمحت له بأن يصبح السكرتير الأول للاتحاد الاشتراكي لم تتواني عن التحول إلى معوقات عندما حان الوقت لفرض نفسه داخل الحزب.

فعشية التناوب، كان الحزب منقسما بحيث أن عبد الرحمن اليوسفي لم يكن لديه نفوذ حزبي حقيقي يستند إليه. بالإضافة لذلك، فإن حلفاؤه كانوا بعيدون عن الثبات أو الاستمرارية في دعمه. ففي ضوء عدم وجود رؤوس أموال حزبية جماعية صامدة، ولا حلفاء أيضا، لم يكن اليوسفي في موقف يسمح له أن ينتزع من الحسن الثاني أكثر مما قدمه له. وبالتالي، فقد لعب ببطاقة “الحلف” وإعادة “الثقة” بين شخصين. بالإضافة لذلك، فإن المقربين من يوسفي كان لهم حسابات آخري: فمنزلة رئيس الوزراء كانت من المفترض أن تمد الكاتب الأول للاتحاد بوسائل استعادة الحزب بين يديه. ولكن وفقاً للوقائع، فإن التوترات تفاقمت، والانقسامات زادت. فبعد أن صار مبتورا، عرف الاتحاد الاشتراكي تحولات سمحت له بالاستمرار والبقاء في سياق حيث يكتفي بالحصول على 20 مقعدا للظهور في ائتلاف حكومي، أو حتى لوقف تشكيل حكومة ما.

عندما تكمن قوة الأحزاب في “ضعفها"

إن إعادة تشكيل المشهد سياسي أدى إلى قيام الأحزاب القائمة بالتأقلم مع الآثار المقصودة وغير المقصودة لقواعد اللعبة، والتي ساهمت في انتاجها، والتي ساهمت فيها مركزية القصر. من الآن فصاعدا، فإن قوة الأحزاب تكمن في ضعفها.

فالهندسة الانتخابية المعدة من قبل حكومة اليوسفي عكست أهدافا متضاربة، منبأة بازدواجية التعديلات التي يتم العمل بها. فرسمياً، هدف نظام الانتخابات بالقائمة النسبية وتكبير الدوائر الانتخابية إلى تسيس وعدم شخصنة التصويت، وذلك عبر التقليل من وزن المال والتبعيات الاجتماعية ووزن الزبونية ومن أجل تمييز الأحزاب ذات الهوية السياسية بالموارد البشرية والمادية الكافية لتغطية جميع الدوائر الانتخابية، مع إبطاء بلقنة المشهد الحزبي. وبشكل غير رسمي، كان الهدف هو وقف التقدم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية ومنع بشكل عام، الاستفادة من الانفتاح السياسي ليصبح مسيطرا.

على صعيد اخر، بقي القصر أكثر من أي وقت مضى مسيطرا، ففضلا عن صلاحياته الدستورية، والتي تم استقطاع القليل منها عبر تعديل 2011، استمر زحف القصر نحو صلاحيات رئيس الحكومة، ومنح لنفسه حق إنتاج “التوجهات الكبرى” والسيطرة على كل القطاعات الاستراتيجية. فمباركة الملك باتت أساسية، وتأثير القصر مارس دوره حتى في حياة الأحزاب القائمة.

استمرت الأسس الأيديولوجية لهذه الهيمنة في الامتداد لما هو أبعد من سجل أداء قيادة المؤمنين والوحدة الوطنية. فأسطورة الحكامة غير المسيسة انتشرت بتواطؤ وباتفاق جزء من النخبة، تلك التي تهاب أن ترى أسلوب حياتها وامتيازاتها مهددة من أشخاص قادمين بفعل صناديق اقتراع جامحة. بالتوازي، تم التلويح بثلاث فزاعات: غرق المغرب في الإفلاس بسبب “منعدمي الكفاءة”. استجواب” النموذج المغربي” من قبل الإسلاميين من جميع الأنواع. انسياق المغرب في الفوضى مثل بلدان أخرى في المنطقة. وهكذا تم نصب مشهد (أو ديكور) ليبدو محمد السادس كبطل وكحامي للـ “كليميني” في مواجهة الـ “بوزبال” على اختلاف أنواعهم.]

بصورة ما، أخفي هذا الصراع الطبقي في طياته شفرة “الامتياز السياسي” الذي يكرس قيمة نموذج “التكنوقراط”، الحاصل على العديد من الشهادات، المتعلم في مدارس أجنبية عليا، مقارنة بالمنتخبين، الذين هم (مالين الشكارة)، أغنياء ولكن غير متعلمين، أو مناضلين في العدالة والتنمية، قادمين من التعليم الجماهيري، ومعظمهم من الموظفين. ليتميز الأول بصلاحياته، التي ستشهد عليها الشهادات المرموقة والتجارب، ولا سيما في القطاع الخاص؛ وتصويره كمستعد لإظهار “الكفاءة” و “العقلانية” و “الصرامة”، و “إدارة المغرب كشركة”) (Catusse, أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فستكون غير قادرة على “إظهار المواهب في وضعية كهذه، انفرد “الأمير المستنير” بقدرته على اختيار “الأفضل”. فلم يكن لديه خيار سوى طرح القطاعات الاستراتيجية لرجال الأحزاب، الضعفاء، واستيداع الحقائب الوزارية للتكنوقراط (حتى لو تم تأطيرهم في حزب)، وبتفويض المهام الحكومية إلى لجان، ومجالس ومؤسسات تتبعه مباشرة. هذه السياقات المعاد تشكيلها انتجت اثنتين من الآثار التي لا يمكن اختزالها في عبارة العبقري” المتلاعب.

فمن ناحية، أدى التحرير النسبي للمسرح الانتخابي، مقترنا بنظام القائمة النسبي الزائف، إلى نشوء سوق انتخابية وتأكيد الملامح التي شهدت قدرة كبيرة على استيعاب الإصلاحات. ولتحسين فرصهم في السباق من أجل الولايات، فخاضت معظم الأطراف الراسخة تنافسا من أجل “مالين الشكارة”، والذين تم الزج بهم في شبكات الحشد الخاصة بالدعم الانتخابي. وفي حالات معينة، تمكنوا من التوفيق بين الضغط المالي وحتمية “الحكامة الجيدة” النيو- ليبرالية، عبر الدفع بأنماط “تكنوقراطية” من “المقاولين.

من ناحية أخرى، فإن الائتلافات الحكومية غير المتجانسة والمتضخمة أصبحت هي القاعدة، مما أدى بالأحزاب السياسية القائمة إلى “التكتل في شكل الكارتيل" في قول اخر، فإن نقاط التلاقي بين هذه الأحزاب أضحت أكثر بكثير من تبايناتها: حيث حدث تواطؤ ضمني للسيطرة على الوصول إلى الموارد العامة، وحيث تقاربت البرامج وأساليب تجميع الأصوات، وزاد الاعتماد على تمويلات الدولة. في نهاية الأمر، ابتعدت هذه الأحزاب عن أعضائها وناخبيها لدرجة أن أصبحت بمثابة “وكالات” للدولة.

وفيما هو أبعد من ظاهرة التكتل في شكل الكارتيل فإن طبيعة الائتلافات الحكومية، والضبابية التي ميزت تخصصات كل شخص داخل السلطة التنفيذية “ذات الرأسين”، ساهمت في إثقال عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، وهو ما دعم تلقائيا وضع السلطة التنفيذية الملكية. وهكذا، فإن هذه العمليات قد تعيق إجراء مسائلة حقيقية. كذلك، ردعت إنتاج البرامج أو الإعلان عن هوية أيديولوجية (ولا سيما وأن الوزراء صاروا منفذين “للتوجهات الملكية العليا”). أما على المستوى الانتخابي، فقد جاء التأثير من خلال ازدياد الامتناع عن المشاركة (وهو ما يقلل من تكلفة حملة مالين الشكارة)، والزبونية الانتخابية والمتاجرة بالأصوات، وهي كلها ظواهر تزيد من هشاشة شرعية المنتخبين.

اقرارا بهذه التحولات، تأقلمت معظم الأحزاب القائمة مع الأوضاع: ففي نظام كهذا، أصبحت قوتها تكمن في ضعفها. من هذا المنظور، جاء الإخراج المسرحي للانتخابات التشريعية في 2016 كاشفا. فوجود الاتحاد الاشتراكي في الحكومة تم فرضه في مقابل “بلوكاج” (انسداد) لمدة ستة أشهر، على الرغم من أن هذا الحزب لم يحصل إلا على 5% من المقاعد. ومن جانبه، ومع أقل من 10% من المقاعد، فاز التجمع الوطني للأحرار بوزارات استراتيجية، وأصبح رئيسه وهو رجل القصر، يبدو كرئيس حكومة فعليا.

وماذا لو كان “ضعف” العدالة والتنمية يكمن في قوته

على الرغم من الاستراتيجيات التي تهدف إلى منع حزب العدالة والتنمية من الاستمرار في توسيع قاعدته الانتخابية، والإجراءات غير الشعبية المحسوبة على الحكومة السابقة، فإن العدالة والتنمية وصل على رأس الانتخابات التشريعية في 2016، وحسن من أدائه وحصل على أكثر من 30%من المقاعد. ولكن، لعدم حصوله على مباركة الملك، فإن عبد الإله بنكيران، كاتبه العام، تم طرده من اللعبة. هذا على الرغم من بذله قصارى جهده للحصول على مباركة الملك. هذا السعي سحب من مصادره في تاريخ العدالة والتنمية وفي الحرص على عدم تكرار “أخطاء” اليسار. فضلا عن هذا، فإن الرواية التي بموجبها كان من المهم “كسب ثقة الملكية” انتشرت لدى جزء من المعارضين القدامى. وبعد ذلك بأثر رجعي، تم اعتبار أن المواجهة بين الملكية والحركة الوطنية جعلت المغرب “تضيع وقتا طويلا”، في خطاب يتغذى على المفاهيم الانتقالية الرائجة منذ التسعينات.

إلا أن مشكلة العدالة والتنمية كمنت تحديدا في كون المملكة ليست في تحول ديمقراطي وأن هذا الحزب ينظر له “كقوي للغاية”. في المغرب اليوم، فإن امتلاك قواعد انتخابية مهمة وناشطة، هي أمور أقل وزناً من موافقة القصر. بالتأكيد، فإن الأحزاب يجب أن تحصل على مقاعد من أجل الوصول إلى ائتلافات حكومية، وإلى موارد وولايات إقليمية ومحلية. إلا أنه، حتى عندما يتم الإخراج المسرحي لخضوعهم للملكية، فليس لديهم مصلحة من أن يرسم أداءهم الانتخابي اختلافا قويا عن أداء الفاعلين الاخرين. في وضع كهذا، صارت (الأحزاب) خطيرة في نظر القصر، في حين تكبد غضب غيرهم من المستفيدين من هذا النظام القائم على التواطؤ المتبادل، والذي كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على توازن نسبي في ترتيبات تقسيم الكعكة. بعبارات أخرى، عندما يطمح حزب في المشاركة في اللعبة السياسية المغربية، فإن امتلاكه لمخزون من المناضلين واستدعائه لآليات الديمقراطية الداخلية يصبح إن اجلا أو عاجلا أمرا مقيدا. فإذا كان العدالة والتنمية ولمدة طويلة قد نجح في أن يلاقي بحثه عن المباركة الملكية مع موافقة قاعدته النضالية، فهو اليوم، خاضع لحتمية التطبيع. على غرار الاتحاد الاشتراكي وأحزاب أخري قبله، كما أنه ممزق بين اتجاهين: هؤلاء الذين يضعون في المقدمة الديمقراطية الداخلية و” استقلالية” الحزب (وهم نفس الذين تم استبعادهم من الحكومة ويستطيعون أن يحشدوا القاعدة الحزبية)، وهؤلاء المصرين على إعطاء الأولية “للبرجماتية” (الطابع العملي) (المباركون من القصر). ولكن على عكس الاتحاد الاشتراكي في 1998، فإن حزب العدالة في 2017 استمر في امتلاك رؤوس أموال جماعية حزبية وقاعدة انتخابية، وهذه عوامل تردع من التطلعات الانفصالية.

من المؤكد، فإنه باستثناء المهمشين والمستبعدين من النظام الانتخابي، فإن معظم الأحزاب السياسية أظهرت أن في ضعفها قوة. على العكس، فإن ضعف حزب العدالة والتنمية كمن في قوته: ولا يزال غياب التناسق المتنامي على مستوى نتائج الانتخابات بينه وبين باقي اللاعبين مستمر في تعطيل تطبيعه. في مثل هذا التكوين، لا يمكن الجزم بأن “الأحزاب” تحديدا هي من تعاني أزمة، ففي الوقت الذي تتضاعف فيه التحديات، فإن ورقة التوت التي كانت تستر السلطوية، “الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة”، هي التي خانت علامات الربا.

أسطورة في اخر نفس؟

بالنظر إلى ما يحدث في الساحة الاحتجاجية، يتضح أن قطعة من آلية شرعية الملكية قد صارت متآكلة. فإذا كان الانفتاح السياسي قد حول الساحة الانتخابية إلى شيء متقلص، ففي المقابل، عزز ذلك من اتساع الساحة الاحتجاجية، وتراكم المهارات والخبرات من جانب المحتجين، وتطور قدرات التنسيق الأكثر استقلالية وإبطال الميول الاستقطابية للنظام.

فبعد 18 عاما من حكم محمد السادس، فإن السردية القائلة بأن الطبقة السياسية هي مصدر كل العلل، بدأت في فقدان فاعليتها: ففي نفس الوقت الذي يتم فيه شجب “الأحزاب السياسية”، يؤكد المحتجون بصوت عالي وبقوة أن زمام الحكم بين يد الملك. هكذا تبدو عملية “تعرية” الملك مصدرا للتهديد لدرجة تستدعي استعادة العمل بصيغة “الملك طيب والطبقة السياسية سيئة” كما ظهر ذلك جلياً في آخر خطاب للعرش. وبطريقة غير مسبوقة، استنكر الملك مسألة أنه “عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”. وعلى الرغم من أن معظم قادة الأحزاب القائمة سارعوا في تولي دورهم في دعم التشخيص الملكي لطبيعة الأزمة، فإن الأصوات المعارضة استعادت عذوبتها. “الملك طيب، الطبقة السياسية سيئة” باتت أسطورة في اخر أنفاسها. وثمة سردية مضادة تمهد لنفسها الطريق: وماذا لو أن من يدعي أنه المعالج كان أحد مصادر الشر؟

http://www.unil.ch/unisciences/MouniaBennani-Chraibi مونية بناني شرايبي أستاذة جامعية في معهد الدراسات السياسية والتاريخية والدولية (IEPHI) وعضوة في مركز الأبحاث حول العمل السياسي (CRAPUL)، بجامعة لوزان (UNIL)

المراجع

Bolleyer N. et Storm L., 2010, « Problems of party assistance in hybrid regimes: the case of Morocco », Democratization, vol. 17, no 6, p. 1202 1224.

Belal Y., 2007, « Technocratie versus démocratie », Cahiers bleus, avril 2007, no 9.

Bouabid A., 2007, « Technocratie versus démocratie », Cahiers bleus, avril 2007, no 9.

Carothers T., 2002, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy, vol. 13, no 1, p. 5 21.

Catusse M., 2008, Le temps des entrepreneurs ? Politique et transformations du capitalisme au Maroc, Paris, Maisonneuve et Larose.

Duverger M., 1976, Les partis politiques, Paris, Armand Colin.

Fretel J., Lefebvre R., 2008, « La faiblesse des partis politiques français : retour sur un lieu commun historiographique » dans M. Offerlé et H. Rousso (dir.), La fabrique interdisciplinaire : Histoire et science politique, Rennes, PUR, p. 149 177.

Gandhi J., 2008, Political Institutions under Dictatorship, New York, Cambridge University Press.

Hammoudi A., 2001, Maîtres et disciples : Genèse et fondements des pouvoirs autoritaires dans les sociétés arabes, Paris, Maisonneuve et Larose.

Katz R. S., Mair P., 1995, “Changing models of party organization and Party democracy: the emergence of the cartel party,” Party Politics, vol. 1, no 1, p. 5 28.

Kasmi S., 2015, Le statut des partis politiques au Maroc, Rabat, REMALD.

Khakee A., 2017, « Democracy aid or autocracy aid? Unintended effects of democracy assistance in Morocco,” The Journal of North African Studies, vol. 22, no 2, p. 238 258.

Lust-Okar E., 2005, Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions, New York, Cambridge University Press.

Monjib M., 1992, La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir. Hassan II face à l’opposition nationale de l’indépendance à l’État d’exception, Paris, L’Harmattan.

Oberschall A., 1973, Social Conflict and Social Movements, New York, Prentice Hall.

Offerlé M., 2002, Les partis politiques, Paris, PUF.

Penner Angrist M., 2006, Party building in the modern Middle East, Seattle, University of Washington Press.

Rezette R., 1955, Les partis politiques marocains, Paris, Armand Colin.

Sassi M., 2015, « الاحزاب المغربية وقضية الديمقراطية الداخلية بين الأمس واليوم (Les partis marocains et la question de la démocratie interne. Entre hier et aujourd’hui) », Revue marocaine des sciences politiques et sociales, vol. 11, no 8, p. 15 35.

Waterbury J., 1975, Le commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite, Paris, Presses universitaires de France.

[1] “كليميني ”مصطلح يستخدم في اللهجة المغربية للإشارة إلى القادمون من بيئة اجتماعية ميسورة ، وهو مستوحى من المصطلح الفرنسي “كم هو لطيف". «وزبال” شخصية في تسجيلات فيديو محمد نصيب، والذي يمثل المغربي العادي.